E資格を取得したいけれど、なるべく低コストで学びたい…

そんな方におすすめなのが「ラビットチャレンジ」です。

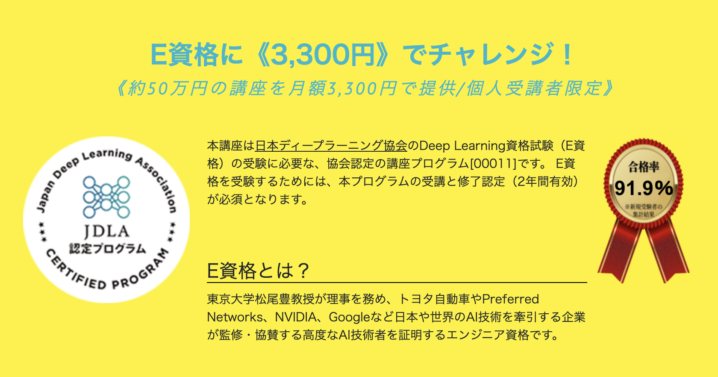

日本ディープラーニング協会(JDLA)のE資格認定プログラム に対応しており、圧倒的な低価格で学べる のが特徴です。

しかし、完全オンラインの動画講座という特性上、どんな人に向いているのか?デメリットはあるのか? など、受講前に知っておくべきポイントもあります。

そこで本記事では、ラビットチャレンジの特徴やメリット・デメリット、受講前に準備すべきこと について詳しく解説します!

ラビットチャレンジとは?

ラビットチャレンジは、Study-AI株式会社が提供するオンライン講座で、人工知能(AI)やディープラーニングのスキルを習得できるプログラムです

特に、日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催するE資格の受験資格を得るための認定プログラムとして設計されています。

Study-AI株式会社とは?

Study-AI株式会社は、人工知能教育コンテンツの提供および人材育成を行う企業です。

AI技術者の育成を目的に、初心者からプロフェッショナルまで幅広い層に向けた講座を提供しています。

基本情報

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 運営会社 | Study-AI株式会社 |

| 設立 | 2018年6月 |

| 本社所在地 | 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル |

| 代表取締役 | 寺井 賢治 |

| 事業概要 | 人工知能の教育コンテンツ提供及び人材育成 |

| 許可番号 | 有料職業紹介事業者許可番号:13-ユー310658 |

| 公式サイト | https://study-ai.co.jp/ |

ラビットチャレンジの特徴

ラビットチャレンジの最大の特徴は、低価格でE資格取得を目指せるオンライン講座であることです。

入会金22,000円(税込)と月額3,300円(税込)というリーズナブルな価格設定で提供されており、他のE資格対応講座と比較してもコストパフォーマンスに優れています。

月額制なので、いつでも辞めることができるのも特徴です。

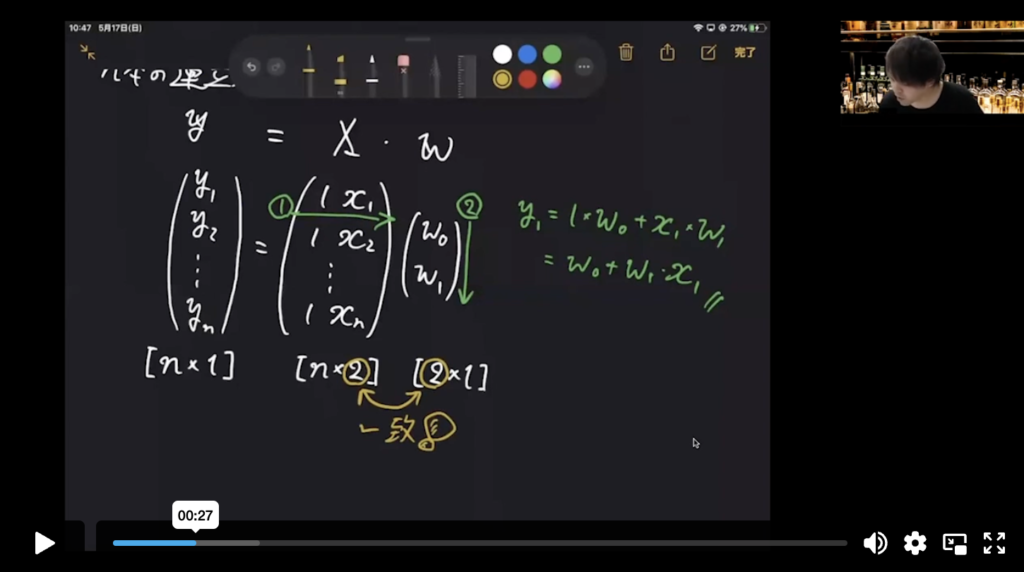

全ての講義がビデオ形式で提供されており、好きな時間に学習できるため、社会人や学生でも無理なく受講可能です。

動画なので、学習進捗に合わせて自由に復習・反復学習ができるため、効率的に知識を定着させることができます。

カリキュラムは、E資格のシラバスに準拠しており、基礎から応用まで幅広くカバーしています。

ディープラーニングの理論や実装スキルを体系的に学ぶことができ、演習を通じて実践的なスキルも習得可能です。

このように、ラビットチャレンジはAIエンジニアを目指す人や、E資格取得を目指す人にとって、効果的な学習プログラムとなっています。

ラビットチャレンジのメリット

ラビットチャレンジには、他のE資格対応講座と比較して大きな強みがあります。

特に、低価格でE資格の学習ができる点や、学習の自由度が高い点が魅力です。

費用対効果が高い

ラビットチャレンジは、E資格対応講座の中でも低価格で受講できる点が最大のメリットです。

一般的なE資格対応講座は、10万円以上の受講料がかかるのが一般的なので、比べてみると安さが目立ちます。

| スクール名 | 受講料(税込) | 受講形式 |

|---|---|---|

| ラビットチャレンジ | 入会金22,000円 + 月額3,300円 | オンライン(動画講座) |

| Aidemy Premium Plan | 528,000円 | オンライン(講師サポートあり) |

| AVILEN | 437,800円 | オンライン(講師サポートあり) |

| キカガク | 792,000円(給付金適用後237,600円) | オンライン(講師サポートあり) |

ラビットチャレンジは、月額制なので一括で高額な料金を支払う必要がなく、低コストでE資格の学習を始められるのが強みです

「とりあえずE資格の勉強を始めてみたい」という方には最適な選択肢と言えます。

充実したカリキュラム

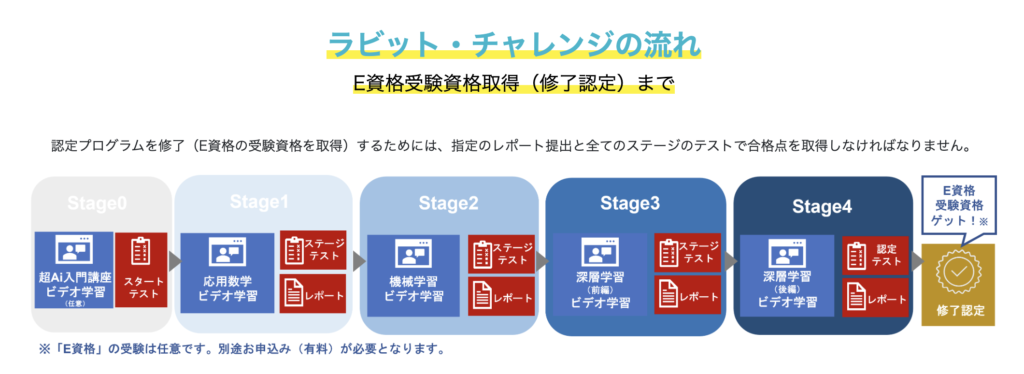

ラビットチャレンジのカリキュラムは、日本ディープラーニング協会(JDLA)のE資格シラバスに完全準拠しています。

そのため、試験合格に必要な内容を効率よく学べるように設計されています。

ラビットチャレンジでは、E資格取得に必要な以下の分野を網羅しています。

- 応用数学(線形代数、確率・統計、情報理論)

- 機械学習(教師あり学習、教師なし学習、強化学習)

- ディープラーニング(ニューラルネットワーク、CNN、RNN、GAN)

- 開発・運用環境(Python、TensorFlow、Google Colaboratory)

他のスクールでは、プログラミング未経験者向けの基礎講座を含むことが多いですが、ラビットチャレンジは「E資格合格に直結する内容」にフォーカスしているのが特徴です。

そのため、無駄なく試験対策を進めることができます。

さらに、Pythonを使った実践的な演習も含まれており、単なる座学ではなく、実務に活かせるAIプログラミングスキルも身につけられます。

柔軟な学習スタイル

ラビットチャレンジは、完全オンラインのビデオ講義形式で提供されており、時間や場所を選ばずに学習できるのが大きな強みです。

- 動画コンテンツで学習 → 何度でも視聴可能

- 進捗に合わせて自由に学べる → 忙しい人でも自分のペースで受講できる

- スケジュールに縛られない → 仕事や学業と両立しやすい

また、他のE資格対応スクールのように受講期間の制限がないため、自分のペースでゆっくり学習を進められるのもメリットです。

「仕事や学業と両立しながら学習したい人」にとって、非常に適した講座といえます。

ラビットチャレンジのデメリット

ラビットチャレンジには多くのメリットがありますが、一方で受講を検討する際に注意すべきデメリットもあります。

難易度の高さ

ラビットチャレンジのカリキュラムは、初心者にとっては難易度が高めです。

ラビットチャレンジでは、AI・機械学習の基礎知識があることを前提にカリキュラムが進められるため、以下の知識が求められます。

- 数学(線形代数・確率・統計) → 行列計算・ベクトル・微積分の基礎

- プログラミング(Python) → 基本的な文法・ライブラリの使い方(NumPy, Pandas など)

- 機械学習の基礎 → 教師あり学習・教師なし学習の概念

特に数学の知識はE資格の試験範囲でもあり、高校レベルの数学を理解していないとつまずく可能性が高いです。

また、プログラミング未経験者にとっては、Pythonのコードを自力で理解しながら進める必要があるため、難易度がさらに上がる点にも注意が必要です。

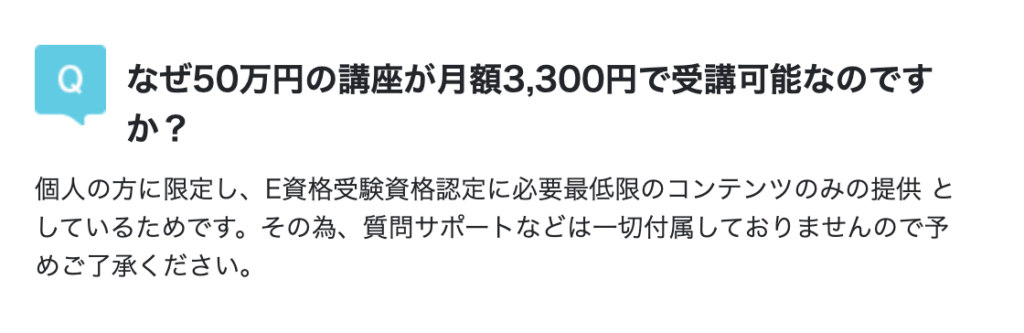

サポート体制の限定

ラビットチャレンジは、完全オンライン講座であるため、講師による個別指導や質問対応のサポートがありません。

- 講義はすべて録画済みの動画で提供されるため、リアルタイムで質問することができない

- 疑問点があっても自己解決が基本になるため、自分で調べる力が求められる

- 他のE資格対応スクールでは、チャットサポートやメンター制度を導入しているところが多いが、そのようなサポートはなし

E資格の試験範囲は専門的な内容が多く、特に数学や統計に自信がない人は、学習中に詰まる可能性が高いです。

独学での学習に慣れていない人にとっては、手厚いサポートが受けられる他のスクールを検討するのも選択肢の一つとなります。

初心者向けの補助教材がない

他のE資格対応スクールでは、プログラミングや数学の基礎を補うための初心者向けの補助講座を提供している場合がありますが、ラビットチャレンジにはそのようなサポートがありません。

そのため、全くの未経験者がいきなり受講すると、途中で挫折するリスクが高いです。

E資格合格を目指すためには、事前に数学やPythonの基礎を学習しておくことが重要です。

受講者の声

ラビットチャレンジの公式サイトには、実際に受講した人の体験談が掲載されています。

特に、E資格合格者の声からは、ラビットチャレンジのカリキュラムがどのように役立ったのかが分かります。

※以下の内容は、公式サイト(ラビットチャレンジ公式)より引用しています。

E資格合格者の声

「本格的な勉強開始が遅れ、模擬試験を中心に最低限の勉強で臨みましたが、実務経験を活かしてギリギリ合格できました。これから挑戦される方は、シラバスの根本を徹底的に勉強してください。資格は実務で生かしてこそ価値があると思います。」

(ラビットチャレンジ公式 より引用)

「教育プログラムに沿って勉強し、その内容を理解できれば、E資格は取得できます。つまり、E資格合格のための課題は教育プログラムを一つずつしっかり理解することです。私はこれで4分野平均96%の点数が取れました。」

(ラビットチャレンジ公式 より引用)

受講者の声から分かること

E資格合格には「基礎理解 + 実践力」が必須

1人目の合格者のコメントから、「シラバスを徹底的に学ぶことが重要」だと分かります。

E資格は単なる知識の暗記ではなく、理論を理解し、実務に活かせるレベルのスキルが求められる試験です。

そのため、ラビットチャレンジの体系的なカリキュラムを活用しつつ、模擬試験などで実践力を高めることが重要です。

教材をしっかり理解すれば高得点も狙える

2人目の合格者は、「教育プログラムに沿って学習し、その内容を理解すればE資格は取得できる」と述べています。

また、「4分野平均96%の得点を取れた」というコメントから、適切な学習方法を取れば、高得点合格も可能であることが分かります。

とにかく難しいカリキュラムではありますが、全てを理解すれば合格できるということです。

受講を検討している方は、学習計画をしっかり立て、理解を重視した勉強を進めることを意識しましょう。

ラビットチャレンジの受講を検討する際のポイント

受講前に必要な知識の確認と、学習計画の立て方を考えておくことで、スムーズに学習を進めることができます。

前提知識の確認

ラビットチャレンジはE資格の取得を目指すための講座であり、基礎知識があることを前提にカリキュラムが構成されています。

そのため、完全な初心者がいきなり受講すると、学習の難易度が高く感じる可能性があります。

受講前に確認しておきたい基礎知識

ラビットチャレンジの学習をスムーズに進めるためには、以下の知識を事前に身につけておくことが推奨されます。

- 数学(線形代数・確率・統計)

– 行列計算・ベクトル・微積分の基礎知識

– 確率分布や統計分析の基礎 - プログラミング(Python)

– 変数・関数・条件分岐・ループなどの基本文法

– NumPy、Pandas、Matplotlib などのライブラリの基本的な使い方 - 機械学習の基礎

– 教師あり学習・教師なし学習の概念

– データの前処理や特徴量エンジニアリング

E資格の受講前に、数学やプログラミングの基礎を学べる教材やオンライン講座を活用すると、よりスムーズに学習を進めることができます。

特に、Pythonの基礎と線形代数・統計の基本は事前に学んでおくと、ラビットチャレンジのカリキュラムを理解しやすくなります。

学習計画の立て方

ラビットチャレンジは、完全オンラインの動画講座形式のため、自分で学習計画を立てて進める必要があります。

特に、試験日までのスケジュール管理が重要になります。

効果的な学習スケジュールの立て方

以下のステップで、無理なく学習を進める計画を立てましょう。

- 試験日から逆算してスケジュールを決める

– E資格の試験日は年に2回(2月・8月)なので、目標試験日を決めてから逆算して計画を立てる

– 例えば、試験の3ヶ月前から始めるなら、1ヶ月目は数学・機械学習の基礎、2ヶ月目は実装演習、3ヶ月目は過去問・模擬試験という形で進める - 学習時間を確保する

– 仕事や学業のスケジュールと調整し、毎週〇時間学習するかを決める

– 例えば、「平日は1日1時間、週末は3時間」など、無理なく継続できるペースを設定する - 学習の進捗を記録し、定期的に復習する

– 1週間ごとに進捗を確認し、遅れがあれば調整する

– 学んだ内容は必ずアウトプット(実際にコードを書く・人に説明する)ことで定着を図る

ラビットチャレンジは、受講前の基礎知識の習得と計画的な学習スケジュールの設定が非常に重要です。

まとめ

ラビットチャレンジは、低価格でE資格取得を目指せるオンライン講座 です。

カリキュラムはE資格のシラバスに準拠しており、効率的に試験対策を進められます。

一方で、サポートがなく、前提知識が求められるため、完全初心者には難易度が高め です。

受講を検討する際は、数学やPythonの基礎学習を事前に行い、計画的に学習を進めることが重要 になります。

適切な準備をすれば、E資格取得に向けた強力な学習ツールとして活用できるでしょう。

コメントを残す